吉田兼好

概要 ①足跡を辿ろう ②言葉を鑑賞して生き方に触れよう さらに学ぼう

吉田兼好(よしだけんこう:卜部兼好=うらべけんこう、兼好法師けんこうほうし) 弘安6年(1283年)~観応元年・正平5年(1350年)又は文和元年・正平7年(1352年)(没年は南北朝のため元号が二つあります。前半が北朝、後半が南朝) 鎌倉時代末期から南北朝にかけて歌人・随筆家として活躍しました。卜部兼好(うらべのかねよし)と称していましたが出家して兼好(けんこう)を法名としたことから兼好法師(けんこうほうし)とも呼ばれました。江戸時代以降は吉田兼好と呼ばれましたのでここでは吉田兼好で統一します。吉田兼好は日本三大随筆の「徒然草」を著わしたほか、「兼好法師歌集」を出しています。肖像画は菊池容斎画『前賢故実』より。

①吉田兼好の足跡をたどろう →TOP

吉田兼好 刀剣ワールド ホームメイト

京都の貴族「治部少輔」(じぶのしょう)・卜部兼顕の子として生まれます。しかし遅くとも31歳以前には出家して各地を放浪しながら和歌を詠んで過ごしました。出家を機に名前を音読して兼好(けんこう)を名乗りました。和歌の才能に恵まれ当時の和歌の二大流派である二条派の二条為世に教えを受け門下の四天王に数えられたと言われています。兼好の和歌は勅撰和歌集である続千載和歌集(しょくせんざいわかしゅう、続後拾遺和歌集(しょくごじゅういわかしゅう)、風雅和歌集(ふうがわかしゅう)などに入選し記載されています。また、太平記に室町幕府の執事高師直(こうのもろなお)に艶書(ラブレター)の代筆をたのまれたという記載が知られています。太平記は兼好を「能書の遁世者」つまり上手な文章を書く俗世間を離れ隠遁生活を送る人と評しています。しかし下段で紹介する和歌や文章によると俗世間から距離を置いているだけで物事を客観的にみることに徹している様子が見て取れます。このような兼好の身の置き方、物の見方は出家前から書き溜めていた文章を結実させた「徒然草」という随筆に見ることができます。兼好の透徹した考えを纏めた徒然草は、清少納言「枕草子」、鴨長明「方丈記」とならび日本三大随筆と言われています。

②吉田兼好の言葉を鑑賞して生き方に触れよう →TOP

吉田兼好の歌や言葉

出家した頃に読んだ和歌があります。

いかにしてなぐさむ物ぞうき世をも そむかですぐす人にとはばや 『続千載和歌集』「どのようにして気を慰めて生きているのだろうか?世の中に背かないで生きているひとに尋ねたいものだ」

兼好は出家するに当たって和歌や文章を綴るのが好きという以外に見通しがあったわけではありませんでした。しかし自分の気持ちを慰めるために出家という決断をしました。慰めるとは自分の悲しみ、苦しみを和らげ、いたわるということでしょう。和歌や文章を作ることが好きであった兼好はその繊細な自分の気持ちを何よりも大切にしたいと思ったのでしょう。時は鎌倉末期から南北朝の騒乱の時代でした。南朝方と北朝方に別れて争い裏切りや寝返りも頻繁に起こりました。兼好は京都を拠点として各地を放浪しますが、多くの人が世の中の流れや趨勢をみて自分の身の置きどころを探っていたのを目にしたのでしょう。

次は徒然草のいくつかを読んでみましょう。。

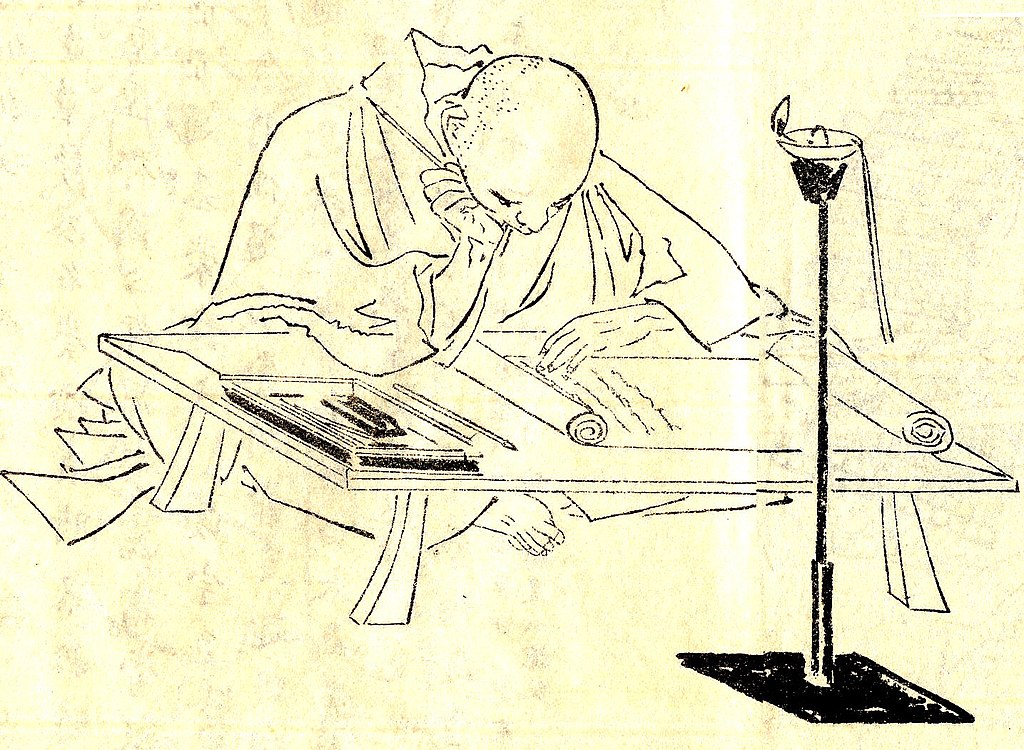

「つれづれなるまゝに、日くらし、硯にむかひて、心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ」(徒然草序段)

訳:「思いつくままに終日、硯にむかって心に浮かんだどうという事もないことを、とりとめもなく書いてみるとあやしいほどに狂おしい気持ちになる。」

徒然草の書き出しの一節です。徒然草という題名も冒頭の言葉からきています。現代語に訳しますと伝わりにくいので原文のまま言葉のテンポも含めて味わうのがよいでしょう。「あやしうこそものぐるほしけれ」と結んでいます。誇張した言い方ではなく自分の正直な気持ちでしょう。自分の気持ちそのままを文章にすることが「あやしうこそものぐるほしけれ」と言っているのですからどれほど心が躍り、驚いたかがわかります。

「花はさかりに、月はくまなきをのみ見るものかは。雨に向ひて月を恋ひ、たれこめて春の行方知らぬも、なほあはれに情けふかし。吹きぬべきほどの梢、散りしをれたる庭などこそ見所多けれ。----万の事も、始め・終りこそをかしけれ---」『徒然草』137段

訳:「花は満開を、月は満月だけを見るべきであろうか。雨空に向かって月を恋しく思い、家に閉じこもって春の季節の到来の様子を知らないのもやはり情趣が深いものだ。咲きそうな花の梢、花の散った庭などにこそ見所は多い。」兼好は満開の花や満月だけではなく、移ろいゆく自然の流れにこそ見るべきものがあると言っているのです。更に雨空に月を恋しく思い、家にいて春の到来をしらないことに心が向くことそのことが大切と言っているようです。枯れた庭に目を留めることで満開の庭を切なく思っています。「---全ての事も始めと終わりにこそ趣があるものだ。」

兼好は鎌倉時代末期と南北朝の動乱の時代を生きた人ですから大きな絶望と世の無常を感じたことでしょう。兼好は長々と説明せずに自分の見た、感じたことだけを簡潔に述べています。このようにさりげない風景や世の移り変わりに風情を感じ心が動くことが、その後「もののあはれ」として日本人の精神に強い影響を及ぼしました。この世のあらゆるものが移ろいやすく、はかないものでありそれゆえに現在の一瞬一瞬に価値があり大切なものであるという現在につながる日本人の精神衛生に影響を与えたのではないでしょうか。

さらに学ぼう →TOP

徒然草

徒然草は以下の本で読めます。

新版 徒然草 現代語訳付き 角川ソフィア文庫

徒然草 講談社学術文

新版 徒然草 岩波文庫

吉田兼好ゆかりの地をめぐるコース 京都デザイン

京都の兼好ゆかりの地を回ります。

草蒿寺跡・吉田兼好ゆかりの地 伊賀市/デジタルミュージアム秘蔵の国伊賀

伊賀国田井の庄(種生)は、『徒然草』で名高い吉田兼好の終焉の地であるという伝承があり、兼好の墓と言われる塚が残されています。

京都,鎌倉,南北朝,芸術家,AK